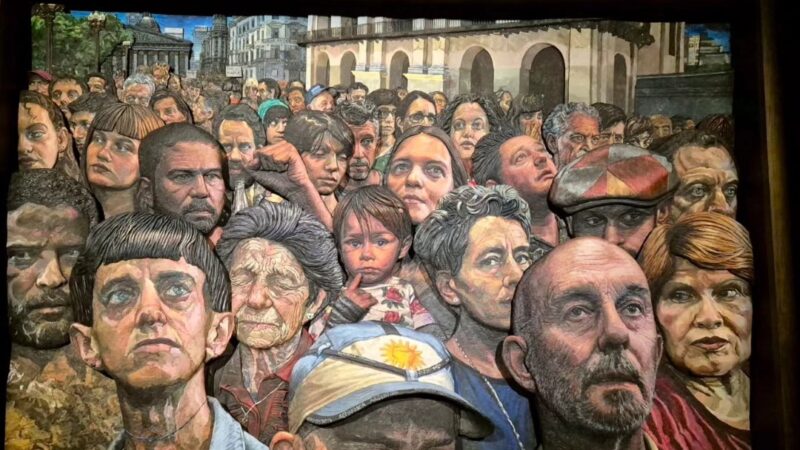

Niñeces vulneradas: trabajar para sobrevivir

Después de una larga jornada de estudio, con mis amigas decidimos que el premio más justo que podíamos darnos era almorzar una pizza. Un lugar bueno, rico y barato se encontraba a pocas cuadras de dónde estábamos así que no hubo mucho que pensar.

En cuanto entramos nos embriagó el característico olor del local, una extraña mezcla del aroma de la pizza y del olor de la gente que llenaba el espacio. Obviamente, pedimos una fugazza y una coca, el combo ideal. Minutos después, entre mozos que van y vienen con los brazos cargados, llegó lo que pedimos, pero también llegó Joaquín.

El niño, que era un poco más alto que la mesa donde estábamos, traía bajo el brazo un paquete de bolsas de residuos que fue ofreciendo por el lugar. Tenía unas zapatillas envejecidas y los ojos perdidos, recorrió todo el local bajo algunas miradas atentas y otras de indiferencia.

Cuando lo vimos acercarse, detuvimos la charla y nos miramos unas a otras con tristeza. Sacamos las billeteras y cada una le dio un poco de plata. Una de mis amigas le preguntó su nombre, a lo que él respondió de forma automática.

– Joaquín, ¿querés un poco de pizza? Nosotras no vamos a comer más – dijo ella con la voz más dulce que pudo.

Nos miró, por unos segundos, con una mezcla de pánico y admiración. Asintió y comenzamos a envolver con servilletas una porción de pizza, que él recibió justo antes de continuar su peregrinar por el local. Nosotras le ofrecimos nuestras sobras y él nos ofreció lo que podía,lo que estaba acostumbrado a hacer: recibir lo que le dieran y seguir.

Joaquín es uno de los tantos niños que se pasean día tras día por las calles de nuestra provincia vendiendo estampitas, bolsas de residuos o preguntando si alguien tiene plata para darle. Te los vas a encontrar en la terminal, en un café o incluso, en tu pizzería favorita.

¿Por qué hemos llegado a considerar esta situación como algo habitual? ¿Cuántas veces en la semana vemos pasar por la puerta de nuestras casas a niños con sus padres mientras buscan cartón?

Creo que estos fueron algunos de los interrogantes que me llevaron a investigar y ahondar no solamente en la forma en que se combate el trabajo infantil desde el Estado, sino también lo que conocemos acerca de esta problemática.

Me obligué a llevar mi mirada a los lugares que no solemos ver, a observar las situaciones cotidianas. Traté de problematizar y asimilar todo lo que supone el trabajo infantil para las niñas, los niños y adolescentes de la provincia.

Mirar lo que no vemos

Yo soy un elemento más del paisaje

los recibos de la calle son mi camuflaje

como algo que existe, que parece de mentira *

En San Juan existen tres instituciones estatales que buscan erradicar el trabajo infantil. En primer lugar, está la Dirección de Niñez, que depende del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. También está la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), que es coordinada por la Subsecretaría de Trabajo, el tercer ente que combate el trabajo infantil. Si bien el actuar de los organismos estatales se complementa, cada uno trabaja con distintos objetivos.

La Dirección de Niñez es el órgano encargado de restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes y lo hace a través de “Niñez en Familia”. Este programa aborda las situaciones de trabajo infantil, que son detectadas por los monitores que recorren la provincia o por denuncias anónimas realizadas al 102.

El accionar de Niñez en Familia se complementa con el trabajo realizado por la COPRETI. La comisión articula el trabajo entre diferentes instituciones – públicas y privadas – para avanzar con la concientización acerca del trabajo infantil. También, diseña un plan de acción que permita abordar la problemática de forma integral.

Por último, la Subsecretaría de Trabajo es el ente encargado de emitir y regular los contratos de trabajo artístico y trabajo adolescente que se otorgan en la provincia.

Las instituciones mencionadas asumen estas tareas desde que cambió la mirada sobre las infancias. A partir de eso, niños y niñas comenzaron a ser considerados/as sujetos/as de derecho. Esto es lo que explica la Lic. en Trabajo Social, Marcela Pérez, quien trabaja en la COPRETI.

Las niñeces y adolescencias de Argentina no han sido sujetos de derechos hasta 2005, cuando se sancionó la Ley 26.061, la “Ley de protección integral de las niñas, niños y adolescentes”. Al considerarlos sujetos de derecho, se entiende que ya no son “potestad” del Estado o de su familia, son personas que poseen capacidad progresiva, es decir, que pueden hacer uso de sus derechos a medida que su edad y madurez crecen. Además del acceso a la educación y salud, se les reconoce el juego, el deporte y la recreación como parte de sus derechos.

Este cambio de paradigma que inaugura la Ley 26.061 en lo que refiere al derecho de las infancias y adolescencias acompaña lo firmado por el Estado argentino en la Convención sobre los derechos del niño, que si bien tiene rango constitucional desde 1994, recién encuentra una “bajada” en términos de política pública en el año 2005.

Cualquier tipo de actividad o situación que pudiera poner en riesgo la integridad física, psicológica y social de un niño, niña o adolescente y represente una vulneración a alguno de sus derechos se encuentra contemplado en la Ley 26.061, norma regente en lo que refiere a niñeces.

Una de esas situaciones contempladas, por esta y otras normas, es el trabajo infantil. Se lo puede definir como cualquier tipo de actividad remunerada o no, que realiza un niño, niña o adolescente menor de 16 años. Esa actividad puede ser ejecutada en algún lugar determinado, en la calle o en su propia casa.

Esta problemática se encuentra regulada y penada por la Ley 26.390. Establece que la edad mínima de empleabilidad es de 16 años, buscando así, proteger el trabajo adolescente y a su vez, regular el trabajo artístico o en empresas familiares.

El equipo técnico del programa provincial “Niñez en Familia” explica que es importante hacer una distinción dentro del concepto de trabajo infantil. “Existen las estrategias de supervivencia que, como su nombre lo indica, comprenden una reorganización que hace la familia para poder salir adelante económicamente y así, poder cubrir una necesidad. En este caso, el niño o niña no está subordinado a un empleador sino que se dedica a la venta callejera, a cartonear o a la mendicidad”.

Por ejemplo, en algunos casos, los niños o niñas no están realizando directamente un trabajo sino que sus familias pertenecen a grupos vulnerables de la sociedad, por lo que no cuentan con una red de apoyo que pueda cuidarlos.

Marcela Pérez, de la COPRETI, expone la situación de las familias de 25 de Mayo que trabajan en la cosecha. “Yo trabajo en el departamento, cuando tenemos mucha piedra o temporales fuertes, la gente se va a trabajar a Albardón u otros departamentos alejados, los buscan a las 6:00 y los traen a las 18:00 horas. Quienes no tienen una red de apoyo, se llevan a los hijos con ellos y entonces, te encontrás con grupos de niños y niñas sentadas bajo la sombra de un árbol esperando a sus padres. No realizan ningún tipo de actividad, pero se pasan horas en el frío o calor esperando”.

Problematizar lo cotidiano

Es honra de los hombres proteger lo que crece,

cuidar que no haya infancia dispersa por las calles,

evitar que naufrague su corazón de barco *

Mi abuela nació en 1940, su padre murió cuando era chica y su madre quedó sola con 5 hijas que apenas superaban los 10 años de edad. La plata no alcanzaba, así que cada una de las niñas comenzó a trabajar para distintas familias. Niñas que cuando no trabajaban, se cuidaban y criaban entre sí, mientras su madre limpiaba casas.

Hace 70 años atrás, era muy común que las hermanas más grandes se hicieran cargo de la casa y de la crianza de los más chicos. Incluso, si tenés 30 o 40 años la situación no te va a resultar tan extraña y lejana, quizás es parte de tu vida o la de tus ancestras.

Como expresa Elizabeth Peredo Beltrán, en una de sus ponencias, son los movimientos feministas los que han bregado por catalogar a las tareas de limpieza y cuidado como trabajo; reconociendo así la labor de millones de mujeres alrededor del mundo. En paralelo se da la misma situación con respecto a niñas y adolescentes que se ven obligadas a asumir tareas domésticas en sus propios hogares.

“Las tareas de limpieza y cuidado se consideran una forma de trabajo infantil en tanto no dejan que las niñas puedan utilizar su tiempo libre o no permitan su desarrollo integral”. Esto es parte de lo que Marcela Pérez me cuenta del tema.

Es importante entender que ciertos juegos o actividades lúdicas no solo perpetúan estereotipos sino que también permiten consolidar y normalizar en el imaginario de niños y niñas ciertas formas de trabajo infantil.

“Cuando a una niña vos le das un bebote y le enseñás a que le cambie el pañal, lo que estás transmitiendo es que las tareas de cuidado son su responsabilidad. Cuando al niño no le permitís que juegue con el bebote o que juegue con una ollita, le estás diciendo que esas no son sus tareas”, explica Marcela Pérez, integrante de la COPRETI.

Cuestionar nuestras costumbres y la estructura social es uno de los pasos necesarios para poder comprender y enfrentar la multicausalidad del trabajo infantil. Más allá del factor económico, en palabras de Marcela Pérez: “Todas estas cuestiones tienen una raigambre muy fuerte en lo cultural, en las representaciones sociales acerca del trabajo y también, en las formas de representar a hombres y mujeres”.

La Lic. en Psicología y especialista en niñez y adolescencia, Melisa López Inglese, afirma: “este legado cultural implica que, durante mucho tiempo, no se percibía el trabajo infantil como algo negativo, sino como una parte integral de la vida y la supervivencia familiar. Se ha transmitido de generación en generación, dificultando que muchos adultos vean sus experiencias de trabajo infantil como explotación o abuso”.

Asimilar las consecuencias

La niñez arriesgada a una estrecha ganancia

Porque entonces las manos son inútiles fardos

Y el corazón apenas una mala palabra *

La niñez arriesgada a una estrecha ganancia, pero esa ganancia es la diferencia entre comer o pasar hambre, tener un lugar donde dormir o pasar la noche en la calle. Quizás, esa estrecha ganancia en algún momento es la diferencia entre la vida o la muerte para los niños, niñas y adolescentes que trabajan.

Desde el programa, Niñez en Familia, que aborda las situaciones de trabajo infantil relatan que un problema de salud común son las intoxicaciones alimentarias. Los niños y niñas comen lo que pueden, y esos alimentos, generalmente, están en mal estado.

Otra consecuencia del trabajo infantil es la intermitencia en la asistencia escolar. En algunos casos, desemboca en que en niños, niñas y adolescentes abandonen la escuela. La deserción escolar no solamente vulnera su derecho a la educación, sino también, perpetúa la pobreza en la que viven niños y niñas.

Las licenciadas en psicología Melisa López Inglese y Florencia Ruiz Noguera coinciden en que la deserción escolar y la desigualdad de oportunidades producen un efecto negativo en su autoestima. Esto provoca que niños, niñas y adolescentes se sientan menos capacitados y que también disminuya su esperanza de lograr alcanzar una situación mejor o acceder a trabajos en mejores condiciones.

Cuando pasa el tiempo, los niños y niñas crecen y, como expresa la Lic. Florencia Ruiz Noguera, se convierten en “adultos sin infancia”. Son adultos que nunca adquirieron la capacidad de la imaginación y la ilusión. Perdieron la oportunidad del juego y la recreación. Los niños y niñas nunca soñaron con ser bomberos y apagar incendios, tampoco imaginaron ser astronautas para pisar la luna.

| Si conocés o detectás alguna estrategia de supervivencia o trabajo infantil, notificalo de forma anónima al 102 o a copretisanjuan@gmail.com. |

*Fragmentos de la canción “Canción para un niño en la calle” de Mercedes Sosa y René Pérez.

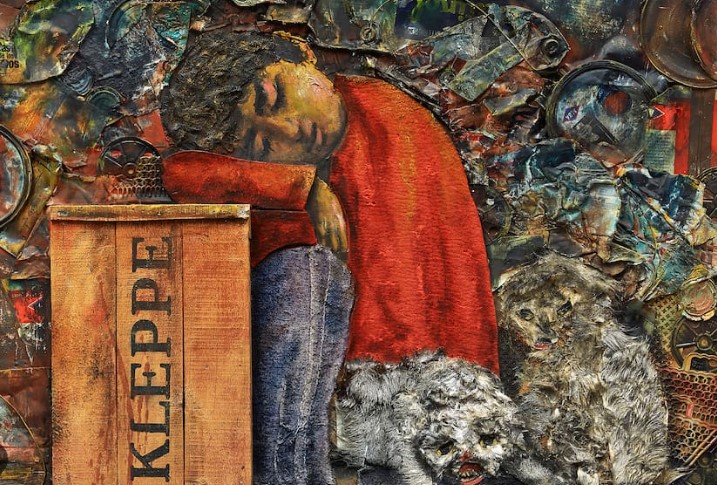

La imagen utilizada en la portada de esta nota es una fotografía de la obra que pertenece a Antonio Berni “Juanito durmiendo” (1974). La misma fue extraída del sitio: https://www.infobae.com/cultura/2023/05/14/antonio-berni-un-artista-popular-contra-todos-los-males-de-este-mundo/

Webgrafía

- Congreso de la Nación Argentina. (28 de Septiembre de 2005). Ley 26.061.Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26061-2005-110778

- Congreso de la Nación Argentina. (4 de Junio de 2008). Ley 26.390. Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26390-2008-141792

- UNICEF. (s.f.). Convención sobre los Derechos del Niño. https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino

- Peredo Beltrán, E. (2003). Mujeres, trabajo doméstico y relaciones de género: reflexiones a propósito de la lucha de las trabajadoras bolivianas. Veraz Comunicação. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101012022000/7pereda.pdf

- Ministerio de Justicia. (s.f.). Capacidad de las personas menores de edad. https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/capacidad-de-los-menores-de-edad#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20capacidad%20progresiva,llama%20capacidad%20o%20autonom%C3%ADa%20progresiva.

- Ministerio de Capital Humano. (s.f.). Preguntas frecuentes sobre trabajo infantil y adolescente. https://www.argentina.gob.ar/trabajo/orientacion/trabajo-infantil