Los senderos del Orgullo

En Fenomenología Queer (2024) Sara Ahmed menciona que un sendero se forma a partir de transitar de manera reiterada una parte del suelo. Se trata de una conformación que se da a partir de la sumatoria de las huellas de quienes por allí transitan. Esta operación da cuenta de una impresión social en el terreno que produce líneas como rastros visibles.

En este artículo pretendo reconstruir algunos de los senderos por los cuales ha transcurrido la política del Orgullo de los activismos LGBTI+. La invitación es a mirar “lo que hay detrás” del orgullo, pensando en cómo seguimos algunos senderos que fueron allanados por otres. Desde la práctica investigativa, este ejercicio nos conectará con memorias que a veces resultan desplazadas. Recuperar las mismas resulta fundamental para la construcción de conocimiento sobre nuestras existencias.

Stonewall y la apertura hacia la noción de Orgullo:

La revuelta de Stonewall que tuvo lugar el 28 de junio de 1969, sentó las bases para una mutación al interior de los activismos de las disidencias sexuales. En aquella madrugada la resistencia de maricas, lesbianas, trans y dragqueens frente a la violencia policial recurrente, hizo que las cosas se invirtieran.

De acuerdo con lo planteado por Saxe (2021) lo que antes era motivo de patologización y vergüenza, lo que había que ocultar, silenciar y normalizar, se convirtió en la década de los 70’s en una autoproclamación confrontadora, orgullosa de su diferencia. En este sentido, es importante pensar el Orgullo como constructo retroalimentado por la intersección de luchas, o como inspiración a partir de estrategias de otros movimientos sociales.

Al respecto Stryker (2017) expresa que desde mediados de siglo XX, grupos de identidad minoritaria han apelado a nociones de justicia, derechos, igualdad y orgullo cultural para combatir las formas de discriminación ejercidas por la sociedad mayoritaria. Un ejemplo concreto aparece en el documental Pride! (FX, 2021) donde una escena nos muestra como el Black Power fue resignificado como Gay Power, término pronunciado por la activista Sylvia Rivera, en su resistida intervención en la Marcha del Orgullo de San Francisco en 1973.

Ahora, miremos hacia atrás…

Si bien Stonewall significó un hito clave para nuestra agencia política, existen huellas que demarcaron este sendero. Encontraremos algunas similitudes, ya que acciones previas de resistencia emergían en espacios de socialización de las disidencias. La cafetería Cooper Do-nuts (1959), el restaurante Dewey’s (1965), el café Compton’s (1966), Black Cat (1967) devinieron escenarios de protesta frente a redadas policiales, expulsión de los locales y la resistencia de sus dueños de brindarnos atención. En el sitio YouTube está disponible un documental sobre Compton’s, que incluye testimonios de Donna Persona y Collete Legrande[1], referencias sobre este evento aparecen también en la serie Historias de San Francisco (2019) de Netflix.

El trabajo de Stryker, permite conocer antecedentes relevantes sobre organizaciones y activistas trans. Por ejemplo Cercle Hermaprhoditos que surgió en 1895, la figura de Louise Lawrence quien a mediados de los 40’s generó una red de correspondencia en Estados Unidos y cuya vinculación con Karl Bowan de la clínica Langley Porter fue fundamental para la difusión y el acceso a tratamientos; o bien el filántropo Rick Erickson que incentivó económicamente investigaciones y servicios para personas trans.

Tanto Saxe como Stryker, recuperan la experiencia de las organizaciones: Mattachine Society (1950) conformada por varones homosexuales y Daughters of Bilitis (1955) conformada por lesbianas. Su activismo se distanciaba de las acciones confrontativas, su base era el activismo homófilo. Trabajaron cuestiones de concientización y difusión de información publicando revistas. A diferencia de estas, Vanguard (1965) reuniría los reclamos de los gays y travestis de los sectores sociales más bajos.

What pass con Argentina?

La celebración del Orgullo en Argentina puede situarse en 1992 con la primera Marcha del Orgullo Gay-Lésbico (nombre que recibió en ese momento). Sin embargo en 1985 ya se había conmemorado el Día de la Dignidad Homosexual. En un artículo de Moléculas Malucas, el activista Marcelo Ferreyra[2] reconstruye la experiencia de planificación de dicho evento y la participación de organizaciones como la CHA, GaysDC, Convocatoria Lesbiana, Transdevi y Cuadernos de Existencia Lesbiana. Una de las situaciones urgentes que motivaron esta manifestación pública se trató de una serie de asesinatos de homosexuales en la provincia de Mendoza.

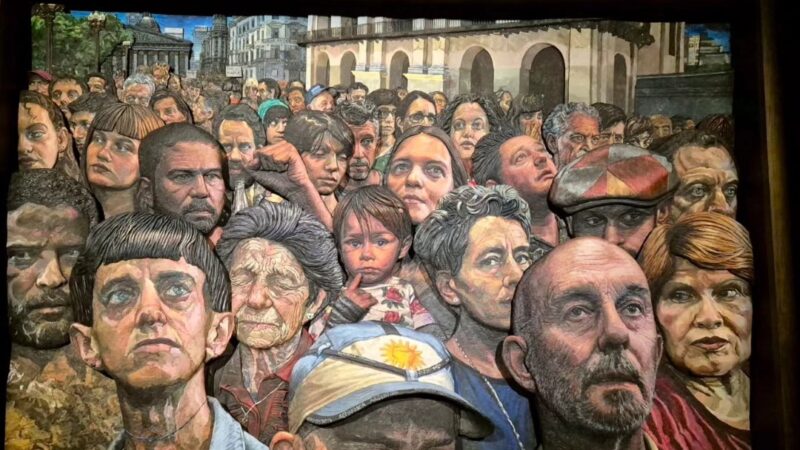

Aquella marcha que comenzó en el invierno fue trasladada en 1997 al mes de noviembre. En primer lugar brindando un gesto de solidaridad y cuidado con las personas con vih y en segundo lugar conmemorando la creación de la organización Nuestro Mundo (1967). En este momento, los activismos disidentes de Argentina llevaron a la práctica la política de visibilidad; a partir de la cual las demandas se llevaban al espacio público a partir de intervenciones en las calles, como así también con una marcada presencia en los medios públicos. Rastros de esto pueden ubicarse en el canal de YouTube de la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA), activistas cómo Carlos Jáuregui, Kenny de Michelis, Rafael Freda, Sandy Gonzalez e Ilse Fuskova aparecían en vivo con Mirtha Legrand, Susana Giménez, Mauro Viale o Mariano Grondona.

¡Para atrás! (leer con tono de la empleada pública de Gasalla)

Lo descripto en el apartado anterior corresponde a una etapa de fortalecimiento de nuestros activismos, favorecida por la recuperación democrática. Ahora bien, es necesario nuevamente, mirar hacia atrás.

La organización que dio el puntapié inicial fue Nuestro Mundo en 1967, con la participación de Luis Troitiño y Héctor Anabitarte, ambos trabajadores del correo. En una entrevista realizada para Moléculas Malucas, Trointiño da cuenta de la persecución a la que eran expuestos los homosexuales desde los años 50. El boletín Nuestro Mundo, era una impresión clandestina publicada de forma anónima que buscaba la concientización.

Junto con organizaciones como Profesionales (representada por Néstor Perlongher y Manuel Puig), Bandera Negra, Safo, Católicos Homosexuales de Argentina; en 1970 se constituyó el Frente de Liberación Homosexual. Conforme a las características del contexto político, social y cultural de la época, las intervenciones llevadas a cabo por el Frente implicaban reuniones que eran convocadas de boca en boca. Un legado significativo fue la Revista Somos, impresa en pequeña escala y distribuida estratégicamente. Por otra parte debemos mencionar el manifiesto “Sexo y Revolución” (1973). En las reuniones, se ponían en común ideas, se daban intercambios y debates. Este Frente presentó una significativa vinculación con el movimiento feminista confluyendo en la conformación del Grupo de Estudio y Política Sexual (GPS).

La acción de estas organizaciones en el espacio público debía ser estratégicamente pensada, debido a la estrecha vigilancia política por un lado y a su involucramiento en las cuestiones de sexualidad por el otro. Tal vez una de las únicas manifestaciones públicas de las que existe registro fue la presencia del Frente acompañando la candidatura de Cámpora, situación que generó rechazo por parte del brazo más conservador del peronismo. La irrupción de la dictadura cívico-militar exterminó las posibilidades de continuidad de estos activismos.

Más allá de lo expuesto, en esta tarea de investigar descubrí un espacio de resistencia durante los tiempos de la dictadura. Los conocimientos sobre el mismo, pueden ampliarse visitando el archivo Potencia Tortillera. Se trata del Sótano de San Telmo espacio de encuentro y de acción comunitaria de lesbianas vinculado a la figura de la activista Marta Ferro.

Mirar hacia acá: el orgullo en San Juan:

La primera Marcha del Orgullo tuvo lugar el 13 de noviembre de 2010. La concreción de esta tuvo como protagonista a la organización La Glorieta creada en junio de ese mismo año. Además acompañaron diversas organizaciones políticas. Les activistas Daniel Rojas y Verónica Araya, a quienes entrevisté en el marco de mi tesis doctoral mencionaron que en el contexto de debates por la Ley de Matrimonio Igualitario, la organización política fue fundamental para contrarrestar la campaña en contra encabezada por la diputada Liliana Negre de Alonso.

Las Marchas llevadas a cabo durante estos años han presentado particularidades. Una de ellas tiene que ver con la dispar cobertura mediática y repercusión a lo largo de los años de acuerdo con el trabajo de Gimeno (2018). La confluencia de la Marcha con el Encuentro Nacional de Mujeres en 2013 significó de alguna manera una revitalización de este evento. Otro punto fundamental tiene que ver con la realización de la denominada Marcha de Atrás en el año 2016, que significó una problematización acerca de la definición de los reclamos y la necesidad de poner sobre la mesa las problemáticas locales, más allá de la agenda oficial de la Federación LGBT.

Desde el año 2017, las organizaciones comenzaron un trabajo de organización colectiva de la Marcha. En esta instancia surge la iniciativa de celebrar la Semana de la Diversidad, planteando una multiplicidad de propuestas destinadas a diversos públicos. De esta forma los eventos llevados a cabo se despliegan en escenarios que han incluido, facultades, teatros, museos, centros culturales, incluso el cruce de las peatonales. La semana se corona con la realización de la tradicional Marcha del Orgullo.

Última revisión y que nada se pierda:

Más allá de lo expresado, es clave rescatar el trabajo llevado a cabo por la organización Acercándonos. Tanto el trabajo de Gimeno (2018) como el de Larreta (2021) destacan su existencia desde mediados de los 80’s. Esta asociación que mayormente estuvo impulsada por mujeres trans y travestis, hizo una importante contribución respecto a la construcción de una identidad colectiva, el cuidado de personas con vih, como así también gestiones que significaron posteriormente la construcción de políticas públicas como los Consultorios de la Diversidad.

Revisando el escrito, se me vienen a la mente más organizaciones, activistas, eventos lo que puede significar que nuestra trayectoria está colmada de momentos significativos. Lo expuesto aquí son recortes, que en diferentes instancias de una práctica de investigación se van entrelazando y dan lugar a estos pequeños productos que es necesario poner en circulación. Para dar un cierre me gustaría retomar a Ahmed: “cuando las personas dejan de transitarlo, el sendero puede desaparecer”, el acto de mirar hacia atrás, de recuperar por lo general suele ser algo negativo, pero en este caso resulta fundamental para caer en cuenta de todo lo que hemos recorrido. Por otra parte nos conecta con quienes nos antecedieron y continúa allanando el camino para quienes vendrán.

Referencias:

Ahmed, Sarah (2024) Fenomenología Queer. Orientaciones, objetos, otros. Caja Negra 1a Ed.

Ferreyra, Marcelo (2021) La organización de la primera Marcha del Orgullo en Argentina. Moléculas Malucas. Disponible en: https://www.moleculasmalucas.com/post/la-organizacion-de-la-primera-marcha-del-orgullo-en-argentina

Gimeno, Daniel (2018) Poder, sujeto, comunicación. La Glorieta LGBTIQ y la Marcha del Orgullo Gay en la provincia de San Juan. Universidad Nacional de Córdoba.

Larreta, Gerardo (2021) Luchas y Trayectorias colectivas LGBTIQ+ en San Juan Argentina. Controversias y Concurrencias Latinoamericanas Vol 12, no 22.

Potencia Tortillera (2014) El sótano de San Telmo. Una barricada proletaria para el deseo lésbico en los 70 por Val flores. Disponible en: https://potenciatortillera.blogspot.com/2014/10/valeria-flores.html

Saxe, F (2021) Disidencias Sexuales un sistema geoplanetario de disturbios sexo subversivos-anales-contra-vitales. 1ra Ed. – Los polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.

[1] Sobre Compton´s: https://www.youtube.com/watch?v=hIt_ExhfGJM&t=142s&ab_channel=KQEDArts

[2] Disponible en: https://www.moleculasmalucas.com/post/la-organizacion-de-la-primera-marcha-del-orgullo-en-argentina