Violencia Obstétrica en San Juan: una herida sin sutura

Violencia obstétrica es cualquier violación de los derechos de la mujer o persona gestante y del bebé. Esta se puede transitar no solo durante el embarazo, sino también en otras etapas como la ginecológica, obstétrica y neonatal. Por eso hoy hablamos de violencia gineco-obstétrica. Incluye desde violencia física e intervenciones no consentidas hasta violencia psicológica o simbólica.

El marco legal que protege a mujeres y personas gestantes

En Argentina, hay dos leyes clave que actúan en caso de violencia obstétrica: la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y la Ley N° 25.929 de Parto Respetado.

La Ley de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en el año 2009, tiene como objetivo principal garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en cualquier ámbito. Busca proteger a cada una de ellas, sin importar su edad, clase social, orientación sexual o religión. También esta ley reconoce que la violencia contra las mujeres no es solo física, sino que puede ser psicológica, sexual, económica, simbólica y/o política.

Por otro lado, la Ley de Parto Respetado, sancionada en el año 2004, busca garantizar un trato respetuoso y evitar prácticas invasivas o deshumanizantes hacia la madre o persona gestante y hacia el bebé en centros de salud públicos y privados del país. Promueve que este proceso sea vivido de manera digna, respetuosa y personalizada.

La violencia obstétrica según registros oficiales

En Argentina, a la fecha, no hay datos actualizados sobre violencia obstétrica. El último relevamiento formal fue entre el 2015 y 2022, según un informe público perteneciente a Primero la gente (nombre que se le dio a un paquete de acciones del expresidente Alberto Fernández), al ahora ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y al Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género (OVyDRG), dependiente de esta misma institución. Este informe es un análisis de datos de las diversas denuncias y de los actos de violencia obstétrica a madres y personas gestantes en nuestro país.

En uno de los puntos, el informe detalla las denuncias recibidas a la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG), dependiente del Ministerio de Justicia, en torno a casos de violencia obstétrica. Según esta última institución, en 2021 se presentaron 56 denuncias.

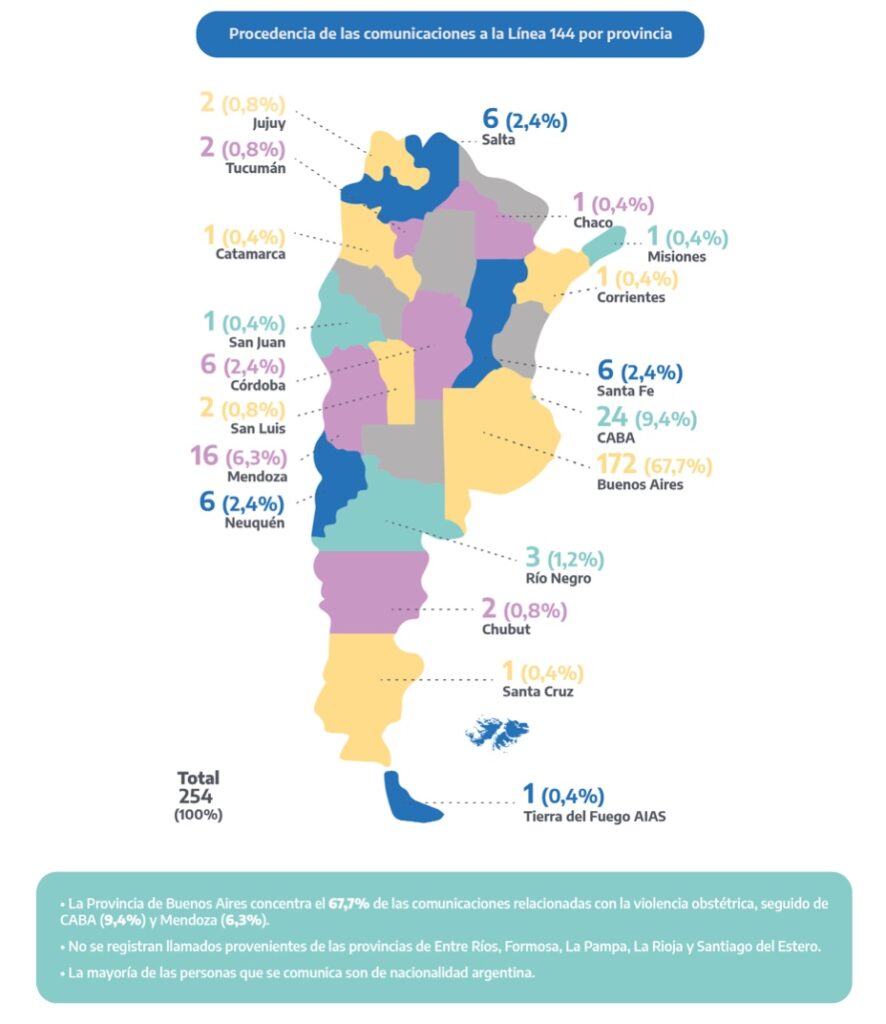

Por su parte, la Línea 144 reportó que “durante el año 2021 se recibieron 21 comunicaciones sobre violencia obstétrica y un total de 6 para el primer trimestre de 2022 en todo el país”. Además, el análisis de comunicaciones vía WhatsApp y correo electrónico registró un total de 88 denuncias entre marzo de 2020 y julio de 2021. En cuanto a la distribución geográfica, el informe señala que la provincia de San Juan representó el 0,4% de los casos en ese periodo.

Relatos sanjuaninos en busca de visibilización

| “Dar a luz se convierte en un asunto médico, donde las mujeres no cuentan” (Vivas, 2020) |

Si bien San Juan no cuenta con datos institucionales desde 2022, Lucía y Andrea cuentan en primera persona sus casos de violencia obstétrica y ponen en palabras la dificultad de reconocer y enfrentar tal vivencia en instituciones de salud locales.

Lucía estaba atravesando su primer embarazo y desde el inicio dejó en claro que solo iba a aceptar una cesárea en caso de extrema necesidad. Pero su experiencia terminó siendo muy distinta a lo que había imaginado. “Habíamos acordado un parto natural con mi médico desde el quinto mes”, comenta. Sin embargo, todo cambió cuando llegó la semana 36. “Empezó a insinuar la posibilidad de una cesárea, hablándome del tamaño del bebé y sugiriendo adelantar la fecha de parto. Esa insistencia en programar en vez de esperar que el parto se diera de forma natural me llenó de dudas”, recordó. A partir de la semana 37, ella se realizó una ecografía con otro médico y en ella queda registrado el dato del percentil del bebé. Una vez que esa ecografía fue revisada por su obstetra de cabecera, sintió que el dato del percentil lo usó como excusa para justificar la urgencia de una cesárea. “Me dijo que el percentil 41 era raro, que era como si estuviera en la semana 41 y que el embarazo estaba pasado de término. Según él, eso hacía necesaria una cesárea urgente”, explica. Aunque todo lo demás no mostraba ningún problema el médico, insistió en que la operación tenía que realizarse el lunes próximo.

Confundida y con miedo, Lucía decidió seguir con el mismo médico. “Cambiar de obstetra a esa altura era imposible”, dice. Durante el fin de semana esperó a que el trabajo de parto comenzara naturalmente, pero no sucedió. El lunes, a la semana 38 y media, ingresó al quirófano. La experiencia fue traumática desde el principio. “Me pasé toda la noche anterior esperando contracciones, pero nunca llegaron. Cuando me desperté después de la cesárea, lloraba de frustración. No era lo que yo quería”, relata. Aunque la bebé nació sana, el procedimiento le dejó una marca emocional profunda. “Todo el mundo decía: ‘Lo importante es que está sana’, y claro, eso era lo principal. Pero también sentía que no debería haber sido así. Nos hacen creer que parir es algo que nuestros cuerpos no pueden hacer solos”, reflexiona. El dolor no terminó con el nacimiento. Lucía y su bebé fueron separadas tras la cesárea. “No me la dejaron tener enseguida. Mi marido solo pudo verla a través de un vidrio. Fue un momento muy doloroso, sobre todo porque hablan tanto de la ‘hora sagrada’ y después no la respetan”, explica. Recién pudieron verse media hora después en la habitación.

Luego, en el primer control post-parto, se dio cuenta de algo muy particular: “Todas las mujeres en la sala de espera habían tenido cesárea. Ahí entendí que este médico claramente solo hacía cesáreas”, afirma. “La recuperación fue durísima, tanto física como emocionalmente. Sentí que había fallado, que mi cuerpo no había servido para parir. Meses después, cuando lo hablé con el pediatra le comenté que el médico me había hecho una cesárea sin necesidad”, cuenta Lucía.“Fue un alivio decirlo en voz alta”, agrega.Después de un tiempo intentó denunciar en varias instancias, pero chocó repetidas veces contra las instituciones en las que buscó respaldo. La pandemia frenó el avance del caso y tiempo después decidió archivar la denuncia cuando quedó embarazada nuevamente. “Tenía miedo de que me reconocieran en el sanatorio y volver a pasar por lo mismo”, comenta Lucía. En su segundo embarazo pudo tener un parto natural como deseaba desde un primer momento. “Por suerte, en mi segundo embarazo encontré una médica divina que me respetó en todo, y tuve un parto hermoso. Eso me ayudó a sanar un poco la herida que me dejó la primera cesárea.”

—————————

Otro relato es el de Andrea, que sufrió violencia obstétrica en repetidas ocasiones. En 2012, siendo madre primeriza con 20 años, no tenía información ni guía. “No sabía nada, ni siquiera dónde buscar. Elegí al médico que estaba de guardia en el centro de salud donde me atendía porque no quería seguir pasando por médicos que solo me vieron una vez y luego no continuaron acompañándome en mi embarazo”.

Su suegra, que trabajaba en una institución de obra social, le dijo: “Ese médico no tiene buena fama, cambialo por favor”. Sin embargo, Andrea decidió ignorar el consejo. Al principio, hubo muchas cosas que no comprendió. “Él me hacía tactos internos innecesarios cuando tenía tres meses de embarazo. También me tocaba los pechos para ver si ‘iba a dar buena lactancia’ y no dejaba que mi mamá ni mi pareja entraran a las consultas”. Cuando cambió de médico, empezó a comprender mejor todo. “El nuevo doctor me preguntó por qué no me habían hecho controles básicos. Cuando le dije el nombre de mi médico anterior, solo me dijo: ‘Ah, con razón’”.

Leo nació por cesárea, una intervención que Andrea luego supo que era innecesaria. Años después, leyendo el diario, se enteró de que ese médico estaba preso “Ahí entendí todo: había sido víctima de abuso durante las consultas”. Durante la cesárea le aplicaron la maniobra de Kristeller, presionándole el abdomen para forzar el parto, y la ignoraron por completo durante el proceso. “Los médicos hablaban de sus vacaciones, de cualquier cosa menos de lo que me estaba pasando. Yo, en el momento más importante de mi vida, era invisible”. Después del nacimiento, el dolor no terminó. “Se llevaron a mi hijo enseguida. Pasé horas sola, en un pasillo oscuro, escuchándolo llorar en otra habitación. No me dejaron tenerlo conmigo ni disfrutar esa primera hora sagrada que ahora sé que es vital”.

Años después, en medio de la pandemia, Andrea volvió a quedar embarazada. Esta vez quería vivir un parto diferente. “Quería parir en casa, pero fue difícil conseguir acompañamiento en la provincia”. Consiguió que una obstetra la asistiera, pero el trabajo de parto no salió como esperaba. “Me rompió la bolsa sin mi consentimiento, me hizo un tacto y me dijo que los latidos del bebé no estaban bien. Terminé yendo al hospital con miedo y pensando que otra vez me iban a hacer una cesárea”. Cuando llegó al hospital, gritó para que la atendieran rápido. “No quería decir que había intentado parir en casa, así que inventé que la obstetra me había dicho que necesitaba una cesárea”. Para bien, el médico la tranquilizó: “El corazón de tu bebé está perfecto”. Poco después, le dijo que el bebé ya estaba saliendo. En medio del trabajo de parto, Andrea pidió un parto respetado. «El médico me miró y dijo: ‘Si ella quiere un parto respetado, le vamos a dar un parto respetado’»

A pesar de las buenas intenciones del médico, las situaciones de violencia no pararon. “No quería que me pusieran suero ni que cortaran el cordón enseguida, pero no me respetaron. Me hicieron una episiotomía aunque les dije que no la quería”. El dolor más grande fue al último, cuando el médico sacó la placenta. “Lo hizo de forma brutal, presionándome el abdomen y arrancándola. Eso dolió más que las 17 horas de trabajo de parto”.

Durante su experiencia de parto pudo ver la realidad del sistema público de salud. “Era una noche de luna llena y había seis partos al mismo tiempo. El personal estaba saturado y pensé: ¿cómo van a respetar nuestras decisiones si ellos mismos no pueden trabajar en condiciones dignas?”.

Todo lo que vivió Andrea la motivó para comenzar a transformar la realidad de muchas otras madres. «Decidí que no quería que otras mujeres pasen por lo que pasé yo. Me formé en partería autónoma para acompañarlas en sus decisiones de parto y que puedan sentirse seguras y respetadas».

Acompañamiento solidario y continuo

| Las mujeres llevamos a cuestas secuelas y cicatrices en el cuerpo y en la cabeza; también en el corazón, pero casi nadie las ve. Ni siquiera nosotras mismas (Saulo, 2022) |

Desde 2015 en Argentina existe el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) que busca poner en foco cómo son las condiciones en las que se da a luz en el país, tanto para la persona gestante como para el bebé. Lo impulsó la agrupación Las Casildas, que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos. Se encargan de recolectar datos e información para realizar informes y elaborar estadísticas que luego puedan ser presentadas en los centros de salud para dar cuenta de la incidencia e impacto de la violencia obstétrica y así fomentar cambios en beneficio de las víctimas.

San Juan es sede del nacional OVO desde mayo de este año y sus coordinadoras buscan acompañar a las víctimas en todo el proceso de denuncia, así como también recopilar datos estadísticos de cada uno de los casos. Ana Paula Lucero forma parte de quienes coordinan esta sede. Ana relata que para formar el OVO en la provincia arrancaron con el movimiento Mi parto, Mi decisión, que a su vez nace un poco desde Mi cuerpo, mi decisión y en conjunto con Las Hilarias se dieron cuenta que así como hay que luchar por la decisión del aborto y del respeto a los cuerpos, también había que luchar por un parto respetado. Afirma que “desde ahí viene la campaña y gracias a ellas formamos la Marea Roja acá en San Juan. El primer año hubo mucha más movilización y en este año hicimos un conversatorio”. Concluye diciendo: “dentro del conversatorio nace el OVO. Dijimos ¿cómo no va a haber uno acá en San Juan?, y bueno lo creamos nosotras.”

Ana Paula, como integrante del Observatorio de Violencia Obstétrica San Juan, incentiva a las víctimas a denunciar: “desde el OVO hacemos un llamado a todas las personas que hayan pasado por una situación de violencia obstétrica, ya sea hace 20 años, hace 10 o recientemente. Les pedimos que se acerquen y compartan su experiencia con nosotras. Necesitamos recolectar esta información para poder llevarla a las instituciones y trabajar en los cambios que hacen falta”.

| Red nacional de asistencia frente a la violencia obstétrica Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG): consavig@jus.gov.ar o (54-11) 5300-4000 Defensoría del Pueblo de la Nación: https://www.dpn.gob.ar/contacto.php Líneas 144 y 137 |

La imagen utilizada en la portada de esta nota complementa un artículo denominado “Parir, una lucha contra la violencia obstétrica”, de María Cecilia Toledo, publicado el 20 de junio de 2019 en https://www.vice.com/es/article/parir-una-lucha-contra-la-violencia-obstetrica/

Bibliografía:

- Saulo, J. (2022). Bien que te gustó. Ediciones B. https://www.radionacional.com.ar/conversamos-con-julieta-saulo-sobre-su-libro-bien-que-te-gusto/

- Vivas, E. (2019). Mamá desobediente: Una mirada feminista a la maternidad. Ediciones Godot. https://esthervivas.com/mama-desobediente-argentina/

Podés leer más sobre este tema en este link.