¿A qué propuestas culturales pueden acceder las personas sordas?

En la provincia, hace más de 2 años que prácticamente no se realizan actividades culturales accesibles para la comunidad sorda. Esto vulnera su derecho a participar en la vida social y repercute negativamente en su bienestar emocional.

Septiembre es un mes significativo para la comunidad sorda y su lucha para alcanzar la inclusión. En Argentina, el Día Nacional de las Personas Sordas se conmemora el 19 de este mes, recordando la creación del primer instituto para sordos del país. Seis días antes, el 13 de septiembre, se celebra el Día Nacional del Intérprete de Lengua de Señas. Pero, además de establecer estas efemérides ¿qué se hace para incluir a la comunidad sorda en la cultura?

Romina Torassa tiene una discapacidad sensorial auditiva y nos cuenta que, en San Juan, hay casi 25.000 personas en su misma condición. Para ella, como para el resto de la comunidad, ir al teatro, al cine, asistir a eventos, talleres o espectáculos resulta, casi siempre, imposible.

En los últimos años hubo muy pocas propuestas culturales accesibles para la comunidad sorda. Una de ellas fue en 2022, cuando el Teatro del Bicentenario presentó «El hombre que perdió su sombra», la primera obra teatral interpretada en lengua de señas en la provincia. Esta puesta en escena significó, para muchas personas, el primer y único acercamiento a esta disciplina. Para Torassa, esta actividad representó la posibilidad de poder hacer algo diferente en su rutina.Si bien esta obra resultó un proyecto significativo, la oferta cultural accesible para las personas sordas no se debería reducir a uno o dos eventos al año. Esta escasez las empuja a realizar actividades individuales, en el ámbito privado o solo con otros miembros de la comunidad. Sin embargo, esto perpetúa aún más el aislamiento social que, como explica Torassa, repercute negativamente en el ámbito psico-emocional de la persona.

Acceder a la cultura también es mejorar la calidad de vida

El Artículo N°30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce para ellas el derecho a participar en la vida cultural. Para ello el Estado debe garantizar el acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas, instalaciones deportivas y/o recreativas, servicios turísticos, monumentos y lugares de importancia cultural nacional.

A su vez, el Estado también debe garantizar que personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual ya que esto tiene un impacto positivo en su calidad de vida. La asociación Futuro Singular Córdoba retoma esta idea a partir del trabajo de los psicólogos Miguel Ángel Verdugo y Robert L. Schalock, en su obra “Calidad de vida: Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales”.

El artículo explica que, en el ámbito personal, el acceso a la cultura brinda a las personas con discapacidad nuevos conocimientos y experiencias que favorecen su crecimiento personal. También fortalece el autoconcepto, ya sea mediante la exploración de la creatividad o como espectadores de distintas disciplinas artísticas como la música, el teatro o la poesía. A su vez, origina en las personas una mayor sensación de independencia, al permitirles tener control sobre su tiempo libre y ocio.

A nivel social, el acceso a la cultura fomenta el sentido de pertenencia, amplía las redes sociales y facilita el ejercicio de la ciudadanía activa. La participación de personas con discapacidad en la agenda cultural impulsa un cambio en la visión social que se tiene sobre ellas. De esta manera, se deconstruyen los estigmas y prejuicios que circulan alrededor de la discapacidad.

¿Qué actividades hay en la actualidad?

Más allá de las interpretaciones en lengua de señas que se realizan en actos gubernamentales y en eventos puntuales como la Fiesta Nacional del Sol o el Ironman, la oferta cultural inclusiva es escasa o está mal abordada, explica Torassa. “Necesitamos inclusión en todas las propuestas culturales que se realizan en la provincia, ya sea con intérpretes, acceso visual, subtitulado claro o la adaptación que requiera la actividad”, enfatiza.

Nadia Achem, intérprete de lengua de señas y trabajadora social de la Dirección de Personas con Discapacidad de la provincia, aclara que actualmente el organismo está enfocado en desarrollar programas orientados a la inserción laboral. Por esta razón, la planificación de propuestas culturales accesibles queda relegada y recae principalmente en manos de asociaciones.

Así como sucede con los eventos, pocos son también los espacios que cuentan con la participación de intérpretes. La Catedral San Juan Bautista dispone de un intérprete para la misa y el sacramento de la confesión de los pecados, pero, solo en horarios previamente asignados. Asimismo, en el Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, algunas veces, hay disponible un intérprete que puede guiar el recorrido.

Por su parte, la Asociación Civil de Intérpretes de Lengua de Señas busca activamente contrarrestar esta exclusión y brindar propuestas culturales accesibles. La colaboración con la Asociación de Sordos San Juan y con la Asociación Civil de Personas Sordas de San Juan permite articular talleres, recorridos y otras iniciativas para incluir a la comunidad sorda en la vida social de la provincia.

Sin intérpretes, no hay inclusión real

Muchos de los problemas de exclusión social de las personas sordas podrían resolverse con mayor presencia de intérpretes de lengua de señas. Pero la realidad es que desde las instituciones encargadas de organizar eventos culturales siempre contemplan la inclusión de este rol. “El trabajo del intérprete es poco reconocido y muchas veces voluntario”, explica Achem.

El rol del intérprete es esencial para lograr la inclusión de las personas sordas en la vida social, ya que estos funcionan como “intermediarios” entre la comunidad sorda y las personas oyentes. No reconocer la importancia de esta labor reduce aún más las oportunidades de generar una verdadera inclusión. La ausencia del intérprete limita la autonomía de las personas sordas, que muchas veces dependen de familiares para acceder a propuestas culturales o directamente no pueden hacerlo.

La inclusión no se decreta, se practica

No es un capricho. Como se dijo antes, poder participar en la vida cultural, de las actividades recreativas, de esparcimiento y del deporte es uno de los derechos establecidos en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Torassa asegura que “en nuestra provincia falta accesibilidad para poder disfrutar como sujetos de derechos”.

Otras provincias han dado pasos importantes. En Buenos Aires, lugares turísticos y de relevancia cultural como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) o el Planetario cuentan con intérpretes que pueden realizar la visita guiada en lengua de señas. La Universidad Provincial de Córdoba implementó un programa de intérpretes que acompañan el cursado de las personas sordas, así como también los actos realizados en la institución. En Santa Fe, al igual que en las provincias mencionadas, se están llevando a cabo proyectos para implementar la enseñanza obligatoria de Lengua de Señas en escuelas de nivel primario y secundario.

El panorama a nivel nacional está cambiando gracias a la Ley de lengua de señas, sancionada en 2023. Esta normativa busca eliminar las barreras comunicacionales, construir una identidad cultural y garantizar el acceso efectivo y pleno de las personas sordas a la vida social. Pero la realidad es que, desde la sanción de la ley, San Juan no ha tomado medidas significativas para asegurar su implementación.

Llevar a la práctica los requerimientos que establece esta ley permitiría garantizar, o al menos intentar, un ejercicio pleno de derechos como la salud, la educación, la información, la recreación, entre otras cosas. Pero para ello, es necesario reconocer que llevar a cabo su implementación depende tanto de los organismos gubernamentales, como del accionar particular de cada miembro de la sociedad.

De esta manera, observando el avance que realizan otras provincias en materia de derechos e inclusión para la comunidad sorda, se podrían plantear proyectos para San Juan. Incorporar intérpretes, adaptar espacios y planificar actividades culturales accesibles no es imposible y transforma la vida de miles de personas sordas.

La enseñanza obligatoria de lengua de señas en las escuelas, como lo proponía el proyecto de ley que buscaba modificar el Artículo N° 87 de la Ley de Educación Nacional, sería la manera más eficiente de practicar una inclusión real de la comunidad sorda. Pero la realidad es que solo algunas provincias, como Rio Negro o Chaco, han incorporado esta modalidad en su sistema educativo mediante una legislación local.

________________________________________________________________________________________________________________________

*Esta nota fue originalmente producida por Guadalupe Tobar, estudiante de Producción Gráfica Periodística I de la Lic. en Comunicación Social. El equipo de cátedra está integrado por los/as docentes: Norma Velardita, Jorge Segovia, Walter Vilca y Yanina Urcullu y los/as egresados/as adscriptos/as: Santiago Staiger y Ernestina Muñoz.

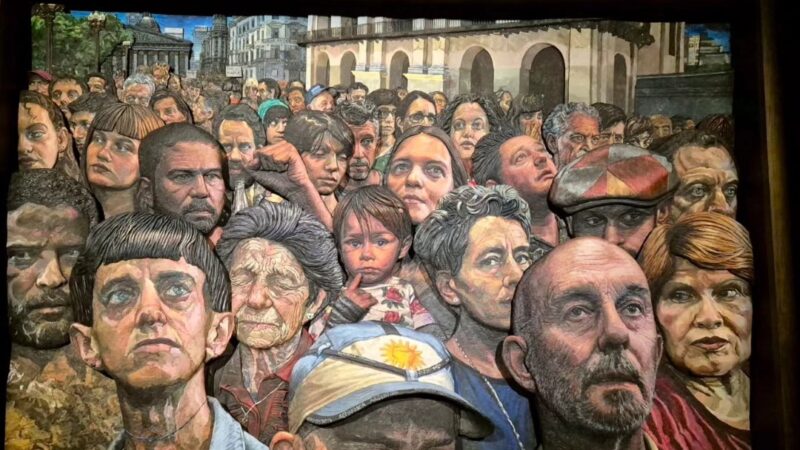

* La ilustración de portada corresponde a la artista Nancy Rourke, www.nancyrourke.com.

Un comentario en «¿A qué propuestas culturales pueden acceder las personas sordas? »