La realidad de la población LGBTIQ+ en Cuyo

Durante 2023, diferentes universidades públicas, con el financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) y la coordinación del Centro de Estudios de Población (CENEP) encararon un desafío histórico en el país: relevar las condiciones de vida de la población LGTBIQ+.

El estudio, denominado “Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en la Argentina. PICTO Género 2022” es un antecedente único a nivel nacional y uno de los pocos de su tipo a nivel internacional. Permite conocer cómo la mencionada población accede al trabajo, a la vivienda y a la salud, entre otros factores. Además, evidencia las desigualdades que siguen dejando a miles de personas en situación de marginalidad en Argentina y sin poder ejercer sus derechos.

La Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional del Comahue fueron las encargadas de llevar adelante el estudio y de sumar representantes para que la investigación se concretara en todas las provincias. La misma constó de cuatro instancias: un relevamiento bibliográfico sobre experiencias similares; un mapeo de organizadores referidas a la diversidad de sexo y género, entrevistas a referentes: funcionarios públicos, miembros de cooperativas de la diversidad, empresas, sindicatos, activista; y encuestas a la población LGTBIQ+.

San Juan también fue parte de este relevamiento. Franco Barboza, sociólogo, becario del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, trabajó en el grupo encargado de realizar entrevistas y fue responsable de difundir la encuesta a nivel local. Unas 260 personas de la provincia, mayores de 16 años y sin límite máximo de edad, respondieron el cuestionario que fue suministrado de manera digital entre mayo, junio y julio de 2023. En total, 15000 personas en todo el país lo contestaron. También hubo instancias de encuestas presenciales en Córdoba, Salta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el municipio de San Martín de la provincia de Buenos Aires.

Barboza explica que el número de encuestas alcanzadas es relevante, a pesar de la dificultad que implica definir quiénes integran la población LGTBIQ+, ya que depende de la autopercepción de cada persona. Además, contó que los cuestionarios fueron diseñados siguiendo el modelo de interrogantes que utilizan el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Este dato, que parece un detalle, no es menor. Ese rasgo del diseño permite realizar comparaciones entre los datos obtenidos con la población LGTBIQ+ y los que arrojaron esos otros estudios realizados a nivel general. El pasado miércoles 20 de noviembre, el equipo del relevamiento presentó los datos de la región Cuyo en la Universidad Nacional de San Juan, en el marco del 5to Encuentro del Ciclo de Talleres del Gabinete de Estudios e Investigación en Sociología. Los números, que llevan detrás de sí una infinidad de reclamos e historias, adquieren sentido al ser comparados con lo que sucede con la población general. En esta nota, compartimos algunos de los datos que consideramos necesario poner en evidencia para seguir reclamando por los derechos de las personas LGTBIQ+.

Datos generales de la encuesta

Del total de las respuestas de la encuesta realizada en todo el país, el 6,9% corresponden a Cuyo. A su vez, dentro de la región, el 24,3% de las encuestas respondidas son de nuestra provincia; delante queda Mendoza, con el 63,5% de las respuestas y por detrás San Luis, con el 15,7%.

Los gays, putos, maricas y homosexuales son quienes más respondieron la encuesta en todo el país: un 35,7%, seguidos muy por detrás por las lesbianas, que representan el 15% de las personas que contestaron. Aún en medio de la desigualdad, la figura del varón sigue siendo fuerte. Eso queda demostrado en varios de los aspectos indagados en la encuesta.

Otro dato interesante de la encuesta es que incluye a personas no binarias; es uno de los primeros relevamientos en hacerlo. Por lo tanto, los datos obtenidos sientan un importante antecedente.

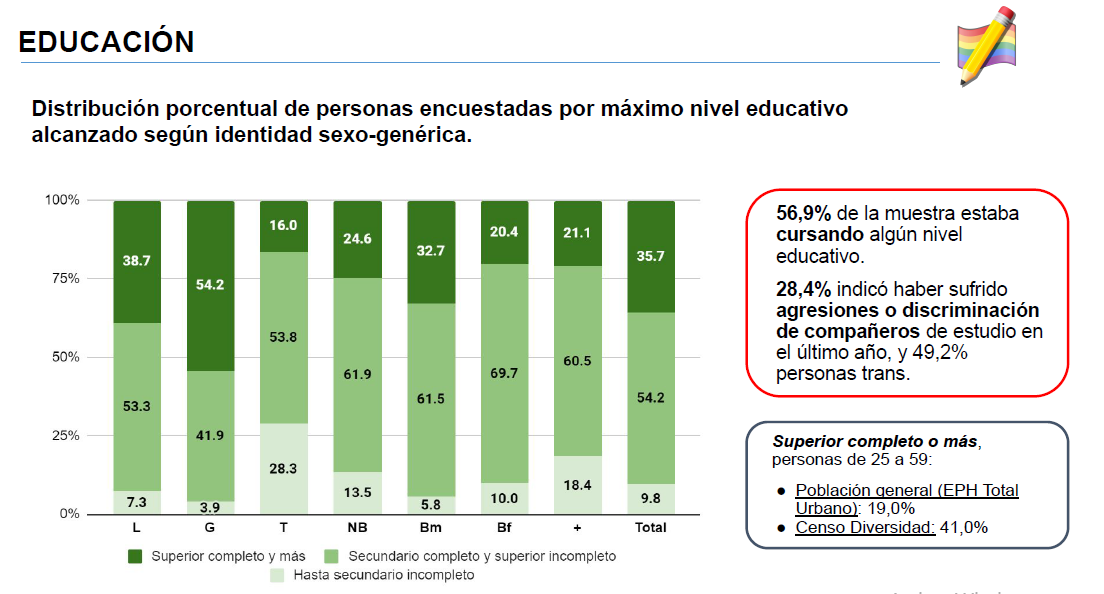

Educación: la brecha entre quienes fueron a la universidad y quienes no terminaron el secundario

Franco Barboza comenta que un dato que les llamó especialmente la atención es que la población LGTBIQ+ de Cuyo tiene, en promedio, más formación que la población en general. El estudio indica que el 41% de las personas LGTBIQ+ de la región tienen estudios superiores completos y otras formaciones; mientras que, según la Encuesta Permanente de Hogares la media en general para esta variable está en el 19%. Sin embargo, aclara el investigador, esto no se está traduciendo en mejores oportunidades laborales, algo que desarrollaremos en el siguiente apartado.

Dentro de la población LGTBIQ+ el segmento conformado por gays, putos, maricas y homosexuales fue el que alcanzó el nivel superior en mayor medida: un 54,2%. Mientras que el 38,7% de las lesbianas pudieron completar estudios superiores. Quienes menos pudieron acceder al nivel superior fueron las mujeres y varones trans: apenas el 16% completó una carrera. Además, el 28% de las personas trans no completaron el secundario.

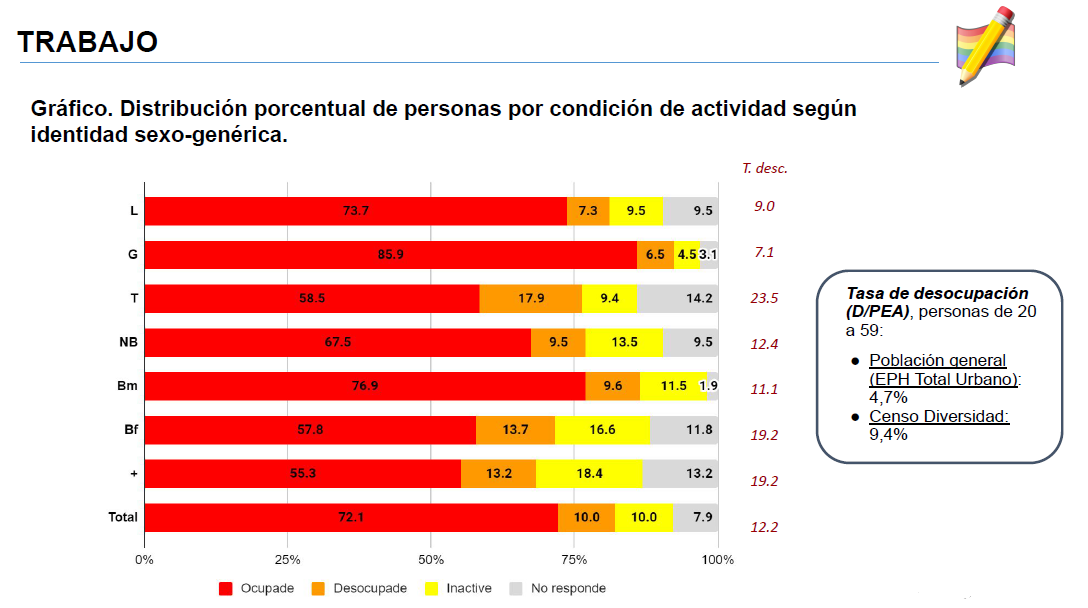

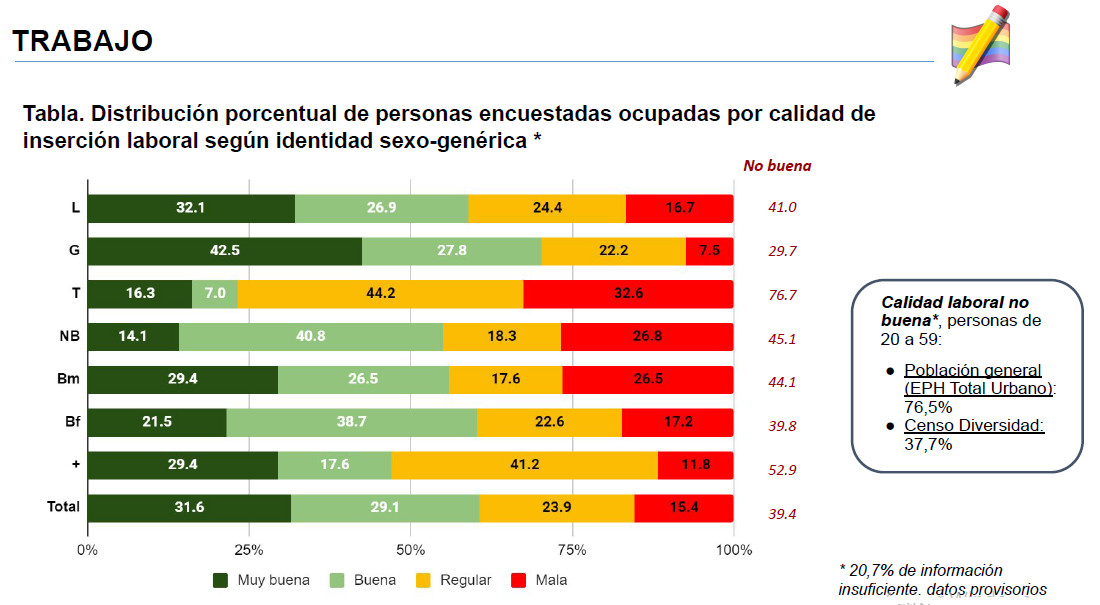

Menos y peores trabajos

A pesar de que la media de la población LGTBIQ+ tiene más formación que el promedio de la población en general, paradójicamente, tiene mayores niveles de desocupación. Según la Encuesta Permanente de Hogares la cifra de desocupación general es del 4,7%; mientras que de acuerdo al relevamiento de la diversidad, la desocupación de esta población en Cuyo alcanza el 9,4%. Dentro de las diversidades, quienes tienen mayores niveles de desocupación son las personas trans: El 17,9% no tiene trabajo. Por el contrario, el segmento con menor porcentaje de personas sin trabajo es el de gays, putos, maricas y homosexuales, que alcanza un 6,5%; cifra que sigue estando encima de la media de desocupación de la población general (4,7%). Además, este grupo poblacional es el que mejores condiciones de trabajo tiene. El 42,5% accedió a una muy buena calidad de inserción laboral. Nuevamente, quienes resultan más afectados en este ítem son las mujeres y varones trans: el 44,2% accede a trabajos de calidad regular y el 32,6% a trabajos malos.

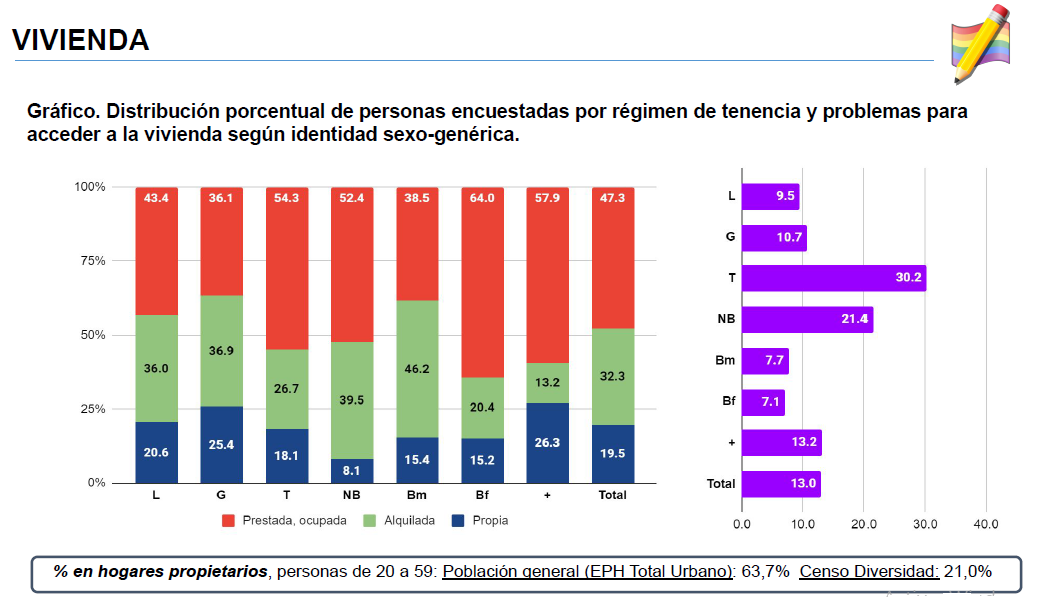

La mayoría vive en casas prestadas u ocupadas

La encuesta también indagó en el régimen de tenencia y problemas para acceder a la vivienda. A partir de los resultados, es posible destacar algunos datos:

- El 63,7% de la población general tiene un hogar propio; mientras que en la población LGTBIQ+ solo el 21% tiene vivienda propia.

- La gran mayoría de las personas de la diversidad viven en casas prestadas u ocupadas.

- Las mujeres bisexuales / pansexuales son quienes, en mayor porcentaje, viven en hogares ocupados o prestados.

- Quienes más alquilan corresponden al segmento de varones bisexuales/pansexuales.

- Y el porcentaje de casa propia más alto corresponde a otras identidades (+) seguidos por el grupo formado por gays, putos, maricas y homosexuales.

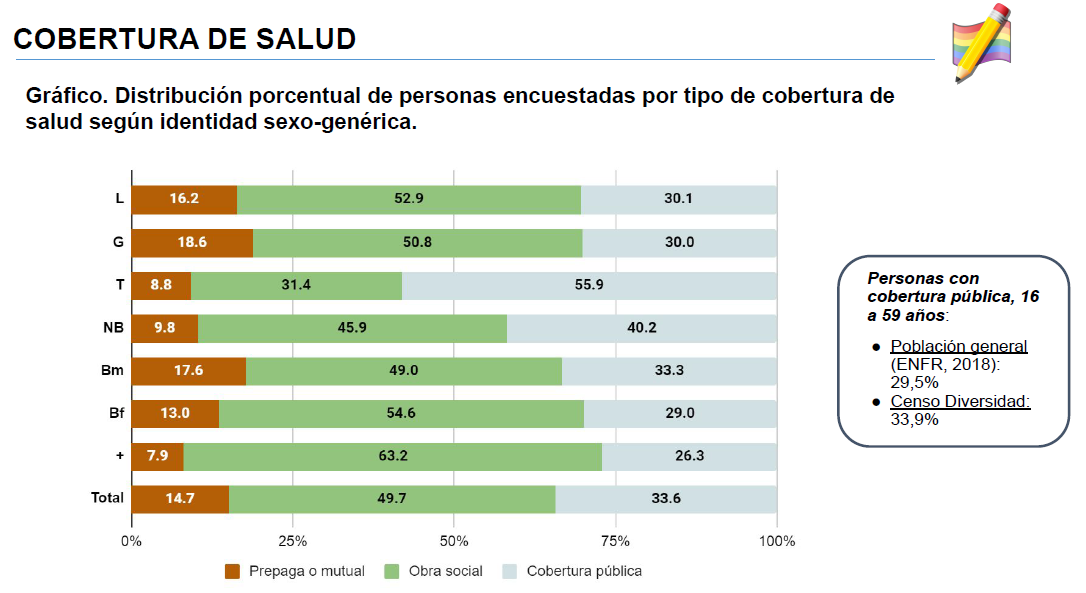

Más demanda de salud pública

Las diversidades acuden más a la salud pública que la población en general. El 33,9% de la población LGTBIGQ+ utiliza la cobertura pública, mientras que la generalidad accede en un 29,5%. Dentro de las diversidades, las mujeres y varones trans son quienes más recurren a la salud pública: un 55,9% la utiliza.

Entre quienes tienen otro tipo de cobertura, las lesbianas y los gays son los que más acceden a obras sociales, en 52,9% y un 50,8%, respectivamente. En general, las diversidades tienen poco y nulo acceso a prepagas. Estas son alcanzadas en mayor porcentaje por gays, putos, maricas, homosexuales (18,6%) y varones bisexuales / pansexuales (17,6%).

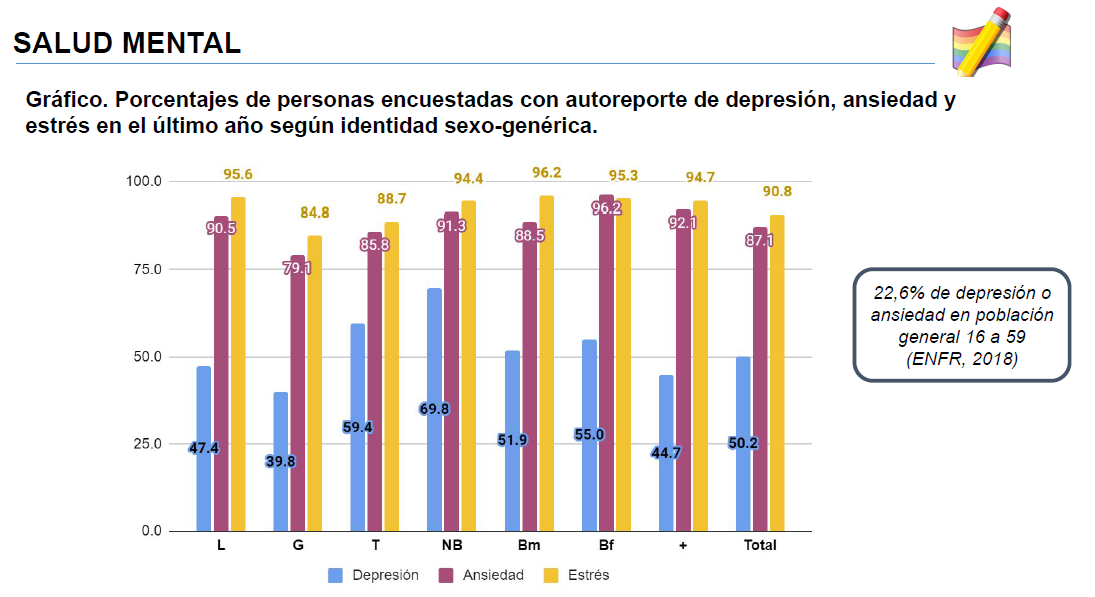

Lo que más alarma en este apartado, son los datos sobre salud mental y el autoreporte de depresión, ansiedad y estrés en el último año según identidad sexo-genérica. Todos los segmentos encuestados manifiestan altos porcentajes de estrés y ansiedad, como indica el siguiente gráfico:

Las personas trans: las más discriminadas al intentar conseguir trabajo

La encuesta indagó acerca de si las personas encuestadas fueron desestimadas o despedidas de un trabajo en los últimos 12 meses. Los varones y las mujeres trans fueron los/as más desestimados/as en búsquedas laborales en un 48,2%. Esta cifra recuerda la necesidad de la urgente aplicación de la Ley N° 27.636 de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros «Diana Sacayán-Lohana Berkins». Quizás sea por la constante situación de marginalidad, que se repite en todas las variables, que las personas trans son quienes tienen una militancia mucho más activa. El 61,3% participa en organizaciones LGTBIQ+.

Además, todas las diversidades sufrieron agresiones de compañeros/as/es o clientes en el ámbito laboral. Las personas trans y no binarias fueron las más afectadas por este tipo de maltrato. Otro grupo que sufrió este tipo de violencia es el de los varones bisexuales / pansexuales.