Educación Sexual Integral en San Juan: tan cerca pero tan lejos

La Ley 26.150 busca garantizar la implementación de la ESI en todas las escuelas del país, aunque en nuestra provincia aún enfrenta desafíos. ¿Cuáles son las principales dificultades para lograr su aplicación? ¿Qué pasa en las aulas? Y sobre todo, ¿Por qué es tan importante asegurar su enseñanza?

En 2004, la República Argentina dio sus primeros pasos para lograr una ley que abordara la educación y la sexualidad desde un enfoque integral. En aquel entonces, en la Legislatura Porteña se comenzó a hablar sobre la ya cuestionada Educación Sexual Integral (ESI). Por supuesto, nada estaba garantizado y con sectores que se oponían, la ley fue rechazada.

Finalmente, después de un largo debate, en octubre de 2006, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 26.150, también conocida como Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Aunque parecía ser el final de una carencia, su sanción no aseguró la plena implementación de la ESI ya que era necesario que cada provincia decidiera si adhería o no. Entonces, una vez más, comenzó un largo debate, pero esta vez en los distintos puntos del país. Así también ocurrió en San Juan, donde en 2018, y en medio de una latente lucha por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Legislatura Provincial aprobó la adhesión a la ley nacional. Desde entonces, han pasado 7 años y es inevitable preguntarse: ¿Qué ha sucedido con su implementación?

Sobre leyes y prejuicios

En Argentina, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) Nº 26.150 se sancionó en 2006. San Juan optó por adherirse 12 años después, tras el debate y la posterior sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuyo lema: “Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, evidenció la falta de ESI en las escuelas sanjuaninas.

A partir de la adhesión de nuestra provincia a la Ley 26.150, en 2019 se creó el Programa Jurisdiccional de Educación Sexual Integral, con el objetivo de permitir la implementación gradual, progresiva y sistemática de la normativa a nivel local, en función del desarrollo de los aspectos curriculares y de las capacitaciones docentes.

Marcela Pinto, psicóloga de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación de la provincia, explica: “En San Juan fue una novedad y se tuvo que trabajar bastante. Al principio, la ley se implementó sin hablar de diversidad de género, porque era un tema cuestionado por la sociedad”. Aparte de eso, según Pinto, a nivel local persiste cierto prejuicio al hablar de educación sexual integral, ya que se la suele asociar únicamente a la genitalidad.

De hecho, una encuesta realizada específicamente para esta nota, en la que participaron 29 adolescentes del Gran San Juan de entre 11 y 19 años, confirma lo que dice la psicóloga. Los resultados reflejaron que 22 de los encuestados relacionan la educación sexual especificamente con: relaciones sexuales, órganos sexuales, reproducción, prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y métodos anticonceptivos.

Sin embargo, según el artículo 1 de la normativa, la ESI excede las nociones comunes presentes en el inconsciente colectivo, como la idea de sexualidad asociada a la “genitalidad». Contempla aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. También promueve la comprensión y el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en su proceso de aprendizaje.

«A mí lo que me da pena es que voy a las escuelas y los libros están intactos» Marcela Pinto

Por todo lo antes dicho, la ESI incluye objetivos de aprendizaje para todos los espacios curriculares de los diferentes niveles educativos. La idea es que sus contenidos sean abordados de manera transversal y no que resulten limitados a una materia en particular.

El principal problema de los prejuicios que persisten en nuestra sociedad es que muchas veces generan fake news que desprestigian a la ESI. Un ejemplo de ello ocurrió en noviembre de 2024, cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires (PBA) atravesó ciertas controversias por diferentes obras literarias distribuidas en las escuelas en el marco del programa “Identidades Bonaerenses”. El debate inició tras una denuncia realizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), expresó su preocupación por el contenido de la novela Cometierra de Dolores Reyes, que contiene pasajes con escenas consideradas “atrevidas”. La situación puso en tela de juicio a la ESI. Sin embargo, desde el gobierno aclararon que dicho libro no forma parte de los contenidos del programa “ESI – Educación Sexual Integral en las escuelas bonaerenses.

Una implementación incompleta

Para analizar lo que sucede con la implementación de la ESI a nivel provincial primero debemos examinar lo que sucede con los materiales contemplados en la normativa local. Docentes y gabinetistas aseguran que, “en algún momento” llegaron a las escuelas cuadernillos, guías y láminas, entre otros recursos. Sin embargo, coinciden en que gran parte de estos contenidos no se utilizan. Pablo Pérez, docente de Filosofía en nivel secundario, se expresa al respecto: “Al principio, el Ministerio de Educación nos entregó libros pero el resto del material lo hemos tenido que buscar nosotros”. Por su parte, la licenciada Pinto señala: “Hay muchos recursos que el programa brindó para todos los niveles. Hay cuentos, narraciones, láminas, folletos. A mí lo que me da pena es que voy a las escuelas y los libros están intactos”.

Otro factor clave es la formación docente, ya que es una de las estrategias necesarias para implementar la ESI. A partir de 2019, el Ministerio de Educación de San Juan brindó capacitaciones dirigidas a toda la comunidad educativa e impulsó proyectos institucionales para implementar la ESI en más de 1300 establecimientos educativos. A pesar de esto, la ley no establece como obligatorias las formaciones, por lo que participar en estas capacitaciones depende, en gran medida, de la voluntad individual de cada profesional.

Nelly Rodríguez es directora de nivel inicial y cuenta su experiencia con la ley. “Trabajamos el tema hace 4 años. En ese momento nos llegó documentación y realizamos la capacitación. Cuando algo nuevo llega al ministerio, retomamos las actualizaciones, pero no es periódicamente”. Al igual que Peréz, Rodríguez admite que hoy el esfuerzo por encontrar las herramientas necesarias para trabajar la ESI sigue dependiendo de los esfuerzos individuales.

En 2018, el Ministerio de Educación instauró el postítulo “Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Sexual Integral” en el Instituto Superior de Formación Docente “Escuela de la Familia”. La primera cohorte (2018-2019) contó con 28 especialistas, de los cuales 8 finalizaron el posgrado satisfactoriamente.

Lo último a considerar tiene que ver con la normativa vigente, que regula en qué condiciones debería desarrollarse la ESI. En 2019, el Ministerio de Educación de la provincia emitió la resolución Nº 214-ME-19, que determinó los aspectos clave de la implementación de la ley, como sus modalidades, los responsables de su aplicación, las escuelas prioritarias y los docentes a cargo de su enseñanza. El artículo 4 resolvió que, durante ese año, los docentes que habían concluido la especialización antes mencionada se hicieran cargo del “Espacio de Definición Jurisdiccional de ESI”, es decir, una materia en el ciclo orientado de los espacios educativos seleccionados por el Ministerio de Educación. Sin embargo, esta última acción no llegó a implementarse del todo.

«La provincia […] insistía en una diplomatura en Educación Sexual Integral que daba una institución llamada Escuela de la Familia, y entendíamos que no resultaba adecuado a lo que exigía la legislación» Florencia Wortman

La suma de factores como la disponibilidad y el poco aprovechamiento de los materiales, la falta de continuidad en las capacitaciones y una normativa que solo permitía que un grupo reducido de docentes pueda enseñar la ESI, refleja la falta de políticas públicas que impulsen la implementación efectiva de la ley. Como destaca la licenciada Luciana Mas, psicóloga de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios de Educación y docente de Nivel Superior: “La verdad es que nunca ha llegado a ser una política pública como tal en San Juan y eso dificulta muchísimo su implementación porque no hay continuidad para que la escuela se comprometa. Si bien es una ley y están obligados a conocerla, si no hay apoyo y no se promueve desde las políticas educativas, no hay compromiso”.

El apoyo de la UNSJ

En 2019, el Sindicato de Trabajadores Docentes de la UNSJ (SiDUNSJ), en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales (FaCSo) y el Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de las Universidades Nacionales, llevó a cabo la Diplomatura Universitaria en Educación Sexual Integral (DUESI). La iniciativa tuvo 3 cohortes, la última realizada en 2022, con aval institucional.

Lo destacable de esta propuesta es que fue la primera formación sistemática que buscó cumplir con lo que plantea la ley: la garantía de una diplomatura laica con perspectiva de género y con enfoque en derechos.

Florencia Wortman es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Además, formó parte del grupo de profesionales que impulsó y planificó la diplomatura. Junto a otros colegas, la profesional ya había brindado cursos de ESI en el marco de SiDUNSJ.

A partir de ello, desde el sindicato comenzaron a articular con la UNSJ para materializar la propuesta. Además, contaron con el asesoramiento de Graciela Morgade, experta en ESI y una de las impulsoras de la ley.

Morgade se especializa en género y en Derechos Humanos, dos de las “patas” de la ley con las que ninguna de las capacitaciones de la provincia contaba. Sin mencionar la falta de laicidad. Al respecto Wortman explica: “La provincia tenía acuerdos con otras instituciones de corte un poco más religioso, e insistía en una diplomatura en Educación Sexual Integral que daba una institución llamada Escuela de la Familia, y entendíamos que no resultaba adecuado a lo que exigía la legislación”.

Dicho de otro modo, Wortman considera que aplicar el enfoque pleno implica comprender el espíritu de la ESI, que va más allá de su contenido específico. Es decir, no se trata solo de lo que establece la ley, sino de su articulación con otras leyes, así como con tratados internacionales, que la respaldan y le dan sustento.

Si bien la diplomatura estaba destinada a docentes desde el nivel inicial hasta el superior, a lo largo de las 3 cohortes se inscribieron profesionales de diversas áreas, incluyendo directivos y estudiantes avanzados de profesorado.

La ley exigía a los profesionales brindar contenido sin una formación específica en el ámbito, lo que generó la necesidad de que se formen académicamente. Además, según Wortman, el reclamo era mucho más fuerte entre quienes trabajaban áreas específicas como Matemática, Química o Educación Física y que, por su formación, no estaban en contacto constante con las ciencias sociales.

Por otro lado, el trabajo final de la formación consistió en planificar un proyecto que pudieran aplicar, por ejemplo, en sus lugares de trabajo. Wortman explica que esto logró que los distintos participantes, luego de terminar, pudieran seguir trabajando sus propuestas dentro de las escuelas. Como si fuera poco, el éxito de la propuesta logró que muchos otros se interesaran en inscribirse. Además, su impacto fue significativo, ya que, al iniciar un proyecto de ESI, el gobierno designaba como referentes institucionales a aquellos que contaban con la diplomatura.

Sin embargo, los esfuerzos de este proyecto de la universidad tiene límites, ya que la implementación de la ESI depende principalmente de la voluntad del gobierno provincial. Al respecto, Wortman agrega: “La aplicación de la ESI siempre ha dependido de las políticas educativas provinciales en general. Cuando el Ministerio de Educación de la provincia inicia acciones sistemáticas para que se aplique la ESI, se nota un cambio en las escuelas”.

La ESI como la voz de las infancias

«Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy escuchar» Hay Secretos – Canticuénticos

En 2018, la banda infantil Canticuénticos publicó la canción “Hay secretos”, compuesta por Ruth Hillar. Desde su lanzamiento, en muchas aulas de las escuelas del país se convirtió en una herramienta poderosa para madres, padres, docentes, niños y niñas en la lucha contra el abuso sexual infantil ya que apela a la prevención y detección temprana de este tipo de situaciones. De hecho, “Hay secretos” fue incluida en los contenidos audiovisuales dentro de la ESI.

El actual gobierno nacional ha cuestionado el material didáctico de la ley, argumentando que incluye canciones y videos considerados “ideologizados”. Durante enero del corriente año, hubo un intento en vano por parte de la Secretaría de Educación nacional de eliminar cualquier contenido asociado a la ESI del portal Educ.ar, sitio que almacena recursos para que los docentes puedan utilizarlos dentro del aula. Posteriormente, la situación tuvo que revertirse debido a la oposición de usuarios en redes sociales, quienes lograron que algunos de los elementos se subieran nuevamente. Lamentablemente, algunos de ellos aún continúan siendo revisados por las autoridades.

Actualmente, la tarea de incentivar a las infancias a expresar los secretos que les hacen mal forma parte de las planificaciones educativas en algunas escuelas, ya sea a partir de la canción y/o mediante otras actividades lúdicas. La profesional Nelly Rodríguez menciona que, en el nivel inicial, se abordan contenidos que van desde la formación de valores hasta el conocimiento y el cuidado del cuerpo, incluyendo dinámicas como la mencionada.

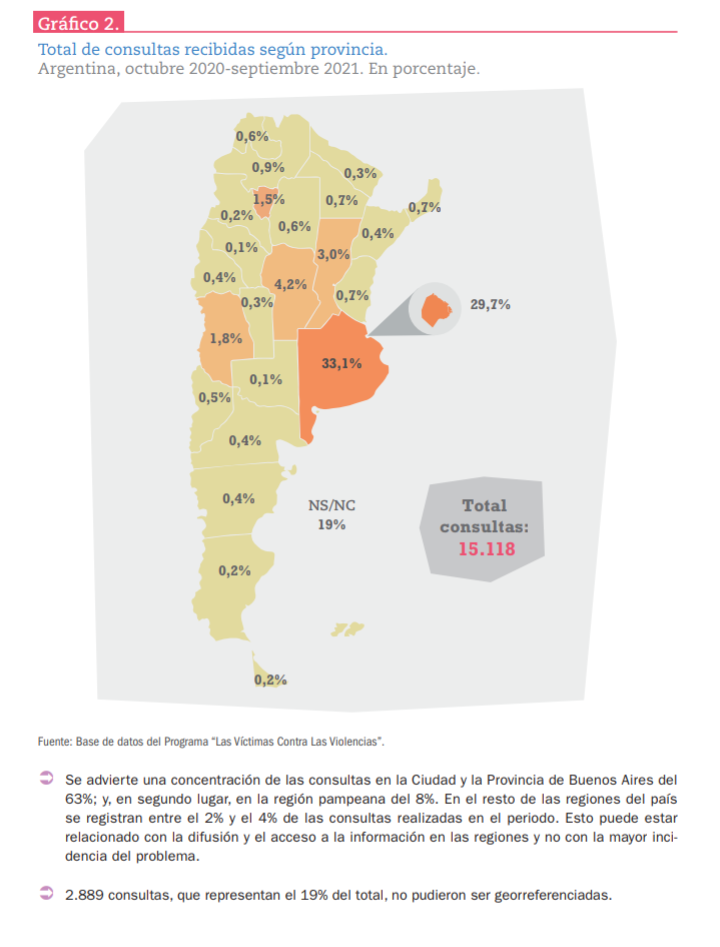

Hoy, en Argentina, no existen datos oficiales actualizados sobre la violencia sexual infantil. No obstante, en un informe publicado por UNICEF, entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 se registraron 3.219 casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Además, el informe aclara que “puede existir más de una víctima por consulta”. El documento recopila las llamadas atendidas por distintos profesionales a través de la Línea Nacional 137 del Programa Las Víctimas Contra Las Violencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Asimismo, incluye el asesoramiento vía Whatsapp. Entre las consultas relativas a violencia sexual y violencia familiar, la provincia de San Juan ocupa el 0,4% del total de datos recabados.

El Programa Las Víctimas Contra Las Violencias está a cargo de la Línea Nacional 137, el formulario de consulta confidencial y el WhatsApp 11 3133 1000. Si bien durante el año 2024 hubo un recorte de personal, cada profesional brinda atención las 24 horas, los 365 días del año.

La ESI, una parte esencial de Ni Unx Menos

Desde tiempos inmemorables, la Educación Sexual Integral está intrínsecamente relacionada a diferentes causas como la lucha contra la violencia de género. Ni unx menos es un movimiento feminista que surgió en Argentina el 3 de junio de 2015, tras una marcha nacional en contra de la violencia machista como principal consigna. A partir de entonces, nunca detuvo su reclamo y, con banderas como la interrupción voluntaria del embarazo o la Ley Integral Trans, llevó a cabo su reclamo año a año. Eso no es todo: desde hace años, la Educación Sexual Integral forma parte de su militancia.

En palabras de Virginia Cantoni, activista y referente de Ni Unx Menos, la ESI tiene mucho que ver con la militancia de la organización, ya que piden al Estado que cumpla con su responsabilidad de dar visibilidad a temas como el abuso o la violencia. Al respecto, Cantoni menciona: “La ESI ha servido para que los niños puedan denunciar y hablar de lo que les está pasando. Es muy importante tanto por los abusos y la violencia como por la sexualidad y que los niños puedan expresarse libremente respecto a lo que les pasa y van procesando a medida que van creciendo”.

«Hay que […] generar conciencia sobre lo que realmente dá la ESI y a lo que realmente va a ayudar, que es a tener pibes con un crecimiento mucho más digno, mucho más feliz, mucho más abierto y colectivo» Virginia Cantoni

Desde el comienzo del movimiento –e incluso antes- sus integrantes han buscado interiorizarse en la temática y, sobre todo, han visibilizado la importancia de la ESI. Además, junto a otras organizaciones, han llevado a cabo actividades en torno a su implementación, como la KermESI, un evento que invita a la gente a aprender sobre el tema y formar parte activa del reclamo.

En cuanto a la aplicación de la ley en San Juan, Virginia señala que, si bien la ESI ha ayudado a algunos docentes y estudiantes, su implementación ha sido y sigue siendo un proceso difícil, ya que no se instaura como debería. “Se aplica, pero a cierta cantidad de cursos en la provincia. Además, hay una cuestión transversal que la ley lo da como obligatorio, pero acá es opcional para los docentes que quieran, ahí se pierden un montón de posibilidades de crecimiento para los pibes”.

Por último, agrega: “La gente realmente no entiende que no es un daño para los pibes. No va a suceder algo malo si entienden lo que es la educación sexual integral. Hay que darle visibilidad y generar conciencia sobre lo que realmente da la ESI y a lo que realmente va a ayudar, que es a tener pibes con un crecimiento mucho más digno, mucho más feliz, mucho más abierto y colectivo”.

La educación emocional

En nuestra provincia existen esfuerzos por impulsar la implementación de la llamada Educación Emocional. En 2024, integrantes del interbloque Cambia San Juan presentaron un proyecto de ley en relación a ella. Hoy, muchas personas temen que la EE reemplace la ESI.

En un comunicado, profesionales, docentes y estudiantes sanjuaninos se pronunciaron al respecto. En él, enumeraron las falencias de la educación emocional y resaltaron la importancia de la ESI.

En relación a esto, Florencia Wortman, destaca la importancia de contar con un cuerpo docente formado y comprometido con la ESI. Según la profesional, cuando la comunidad educativa se apropia de ella, su implementación deja de depender de las decisiones ministeriales y se sostiene a través del trabajo de los docentes en sus materias y espacios de enseñanza.

En la nota, señalaron que el proyecto de EE tiene un “enfoque reduccionista”, que además solapa a la ley de ESI y su adhesión provincial, Ley 1819-H/2018 . Por un lado, la ESI presta atención a la raíz de los problemas de las personas, considerando el contexto personal de cada uno y respondiendo a su eje de “valorar la afectividad». Y por otro lado, la EE les enseña a gestionar sus propias emociones, sin atender sus causas.

Con ideas propias del coaching, la EE promete soluciones rápidas y superficiales, en las que el individualismo es protagonista.

La ley, en jaque de ser destruida

Aunque siempre han existido resistencias, en la actualidad es un hecho: el programa de ESI está en peligro de ser destruido.

La Educación Sexual Integral no solo es un derecho, sino que además es una herramienta poderosa capaz de transformar la realidad de muchas personas. Por eso, es necesario seguir luchando por su plena implementación en cada rincón del país.

Webgrafía

Una nota que hace un perfecto recorrido del gran esfuerzo., militancia que se debe realizar para que esté derecho no quede en la nada. Excelente!

¡Increíble nota!