La voz que el tiempo no calla

En el Día de la Radiodifusión, docentes* del área Producción de contenidos sonoros y radiales de la Lic. en Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Juan reflexionan acerca de las transformaciones que ha sufrido el medio a lo largo de más de cien años.

En Argentina, cada 27 de agosto, se celebra el Día de la Radiodifusión en honor a la histórica transmisión de los «Locos de la Azotea». Aquella noche de 1920, cinco aficionados usaron un transmisor de 5 vatios para emitir la Ópera Parsifal desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Así Miguel Mujica, Teodoro Bellocq, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Enrique T. Susini se inmortalizaron como los precursores de un medio radial que unos meses después tuvo su primera emisión orgánica en Estados Unidos.

Han pasado ciento cinco años y tras incontables innovaciones tecnológicas, la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio siguen presentes y hacen magia para que los medios radiofónicos en sus diversas formas puedan comunicar, producir y entender el consumo. Esto nos hace preguntarnos: ¿La Radio está ahí? Finalmente ¿desaparece?, ¿trasciende? o ¿se transforma?

Pensar en la radio hoy es hacerlo más allá de una mirada puramente técnica. Una vez más nos desafía e interpela abordarla desde una perspectiva integral. Es decir desde su función social y la responsabilidad de formar profesionales capaces de analizar críticamente la realidad para poder producir contenidos para ser escuchados. Ahora también mirados pero, en esencia, sentidos desde el oído.

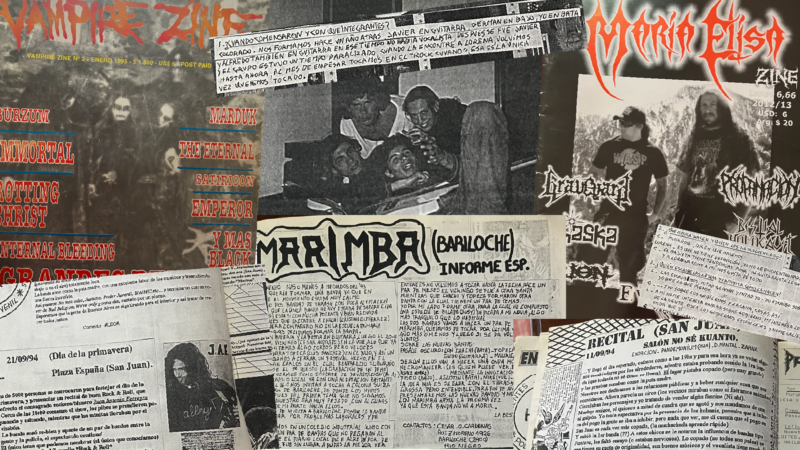

Nota relacionada: San Juan al aire: cómo nació la radiofonía local

Más allá del medio

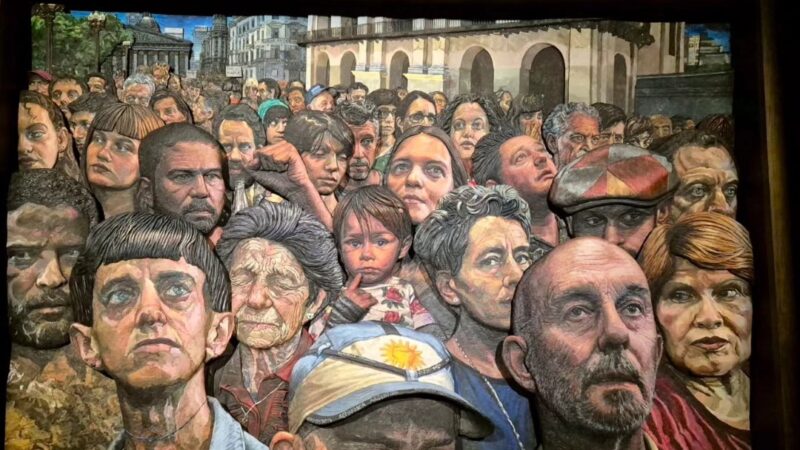

La radio nació como chispa de innovación y se sostuvo gracias a esa cualidad. Si buscamos en bibliografía radiofónica, encontraremos que es definida esencialmente por su rol social, en la formación de la opinión pública, la actualidad informativa y la compañía en nuestra cotidianidad. Pero también trascendió en el tiempo porque supo tender puente entre cultura/s y generaciones, darle voz a quienes no la tenían, garantizó el derecho a la comunicación de la ciudadanía, a los colectivos sociales, a las comunidades y a todo aquel o aquella que requirió expresarse y escuchar a otros. Considerar este rol implica pensar al medio como una creación cultural, una institución social que produce contenidos -independientemente del soporte por donde se distribuya- basados en un lenguaje específico. Este lenguaje sonoro/radial está compuesto por la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio.

Si pensamos en el contexto actual, denominado por autores/as como post broadcasting, donde conviven medios tradicionales y nuevas plataformas: ¿qué pasa con este rol en la sociedad? La respuesta la esbozaremos con hechos que, si nos detenemos a pensar en un día común de nuestras vidas, seguramente nos resuenan. Y si estuviéramos compartiendo una charla, podríamos sumar infinidad de anécdotas.

La radio está en un programa radiofónico matutino sonando de fondo durante un viaje en colectivo o en cualquier negocio sanjuanino; en un abuelo, abuela, madre o vecino escuchando música, prestando atención a un “último momento” o atento/a a la síntesis informativa con las noticias recién acontecidas. Está acompañándonos con alguna canción mientras conducimos, nos recuerda a alguien o nos estimula la imaginación con un jingle pegadizo. También mientras se trabaja, se hacen tareas de la facultad, se come algo y por qué no antes de dormir. Ahí está la radio: analógica, digital, en el radio grabador, en el equipo de música, en el celular, en la transmisión de streaming de tu programa preferido, en youtube, en la computadora, en un podcast, en un audiolibro. La radio siempre está. En resumen, la esencia de las imágenes sonoras que crea el lenguaje radiofónico sigue vivo, tomando lo nuevo pero sin perder de vista su sentido de ser. Esto significa… poder transportar a través de su lenguaje, llevar y traer recuerdos, emociones, información en un minuto, análisis de las cosas que pasan con una practicidad inigualable, radioteatros hoy convertidos en podcast, una historia de vida en una entrevista, una voz silenciada en un testimonio. Un sin fin de vivencias. Todas a través de lo sonoro. ¿Se han preguntado qué sería del mundo sin los sonidos?Sumando a lo anterior y por si faltara algo, nos remontamos a un momento dentro de todo reciente y cargado de incertidumbre. La pandemia. Sin olvidar las pérdidas y el dolor que dejó, la radio dijo presente retomando su rol de educadora para ayudar en distintos lugares geográficos y comunidades de nuestro país en la formación/contención de niños, niñas y adolescentes; aportando -desde su especificidad- para continuar con la escolarización…y colaborando con maestras/os en su función docente ante tanta intranquilidad. Bajo esa situación de irremediable incertidumbre, la radio hizo visible lo que algunos llaman la mediamorfosis del medio radial. Cambio necesario para seguir perdurando entre la ciudadanía que nunca la abandonó y la requería más que nunca. Y ahí estuvo, renovada y dispuesta a ayudar. Pero esta vez con la incorporación de lo que por años le reclamaron: la imagen. Ahora sonido e imagen no sólo es televisión, lo es la radio transformada en streaming o podcast, pero siempre presente.

Poder hablar es un derecho

Desde sus orígenes, la oralidad es mucho más que un sonido: es la herramienta con la que construimos sentidos, tejemos vínculos y damos forma a nuestra identidad. A través de la palabra compartimos saberes y espacios, en definitiva, nos hacemos escuchar. Desde su inicio la radio ha sido ese espacio de legitimación de la palabra, que supo dar voz a quienes estaban silenciados. En la actualidad ese objetivo sigue intacto y se empodera con el avance tecnológico. Es decir que abre sus micrófonos y hoy las pantallas, para la participación de esas voces y perspectivas sin espacio en la esfera pública. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce en acceso al medio tanto para expresarse/visibilizarse y escuchar a otras/os, estimular la participación de distintos sectores en el debate público, usar la tecnología para crear ciudadanía como también abrir el escenario sonoro a fuentes de la información alternativas. En este sentido, las posibilidades que genera la convergencia tecnológica tanto para generar contenidos radiales/sonoros, consumirlos, almacenarlos, distribuirlos y los múltiples canales para vincularnos con la audiencia, y también usuarios, se han multiplicado. En nuestra provincia, el medio continúa adaptando esas potencialidades para seguir fortaleciendo el vínculo de intimidad con los escuchantes, ampliando públicos o sin más, dando otra posibilidad de seguir en contacto.

Quienes hacemos radio entendemos que el poder hablar es un derecho y garantizar ese derecho es apostar a una sociedad más justa, más plural y más humana.

El aula de Producción Sonora y Radial en la Universidad Pública

Todo lo puesto en valor hasta aquí, cuya columna vertebral es el rol social/ democratizador de la radio y su lenguaje en un contexto de cambios, no pasa de moda en la formación de nuestros futuros comunicadores sociales y especialmente, de estudiantes que pasan por las cátedras de Radio, ahora de Contenidos Sonoros y Radiales. El compromiso como docentes es que nuestros/as aprendientes hagan propia la palabra, la música, los efectos sonoros y los silencios para darle voz a aquellas perspectivas, historias, noticias e instituciones locales que no tendrían lugar en otro espacio. Como ya dijimos democratizar la palabra, visibilizar, garantizar en la práctica el derecho a la comunicación.

Como formadoras no perdemos de vista las adaptaciones o transformaciones en la convergencia digital pero desde la docencia, la investigación y la extensión volvemos a reafirmar la necesidad y el compromiso de que las personas que pasen por nuestras aulas no sólo conozcan el medio radial sino que respeten su historia y que podamos -al menos- intentar generar una mirada crítica de todo lo que hoy se produce, se viraliza y está a un sólo click de distancia. Mirada ética, compromiso profesional, respeto de los derechos humanos y pensar las producciones sonoras desde ahí; independientemente de las plataformas de distribución o si tenemos que ajustar/adaptar el contenido pensando en su difusión.

Es pensar cómo desde nuestro lugar como profesionales de la comunicación podemos aportar en la construcción de una palabra más justa, más igualitaria, más respetuosa y más democratizadora.

________________________________________________________________________________________________________________________

*Esta columna fue producida por las docentes responsables del Área Producción Sonora y Radial del Departamento de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan: Mag. Andrea Castro y Esp. M. Helena Garro, con la colaboración especial y en reconocimiento de la referente del espacio: Mag. Silvia Pérez.

*Podcast: Silvia Pérez (voz y producción), Luis Bonatti (operación técnica), Andrea Castro y Helena Garro (producción).